OWASP Cyber Defense Matrix

OWASP Cyber Defense Matrixの図

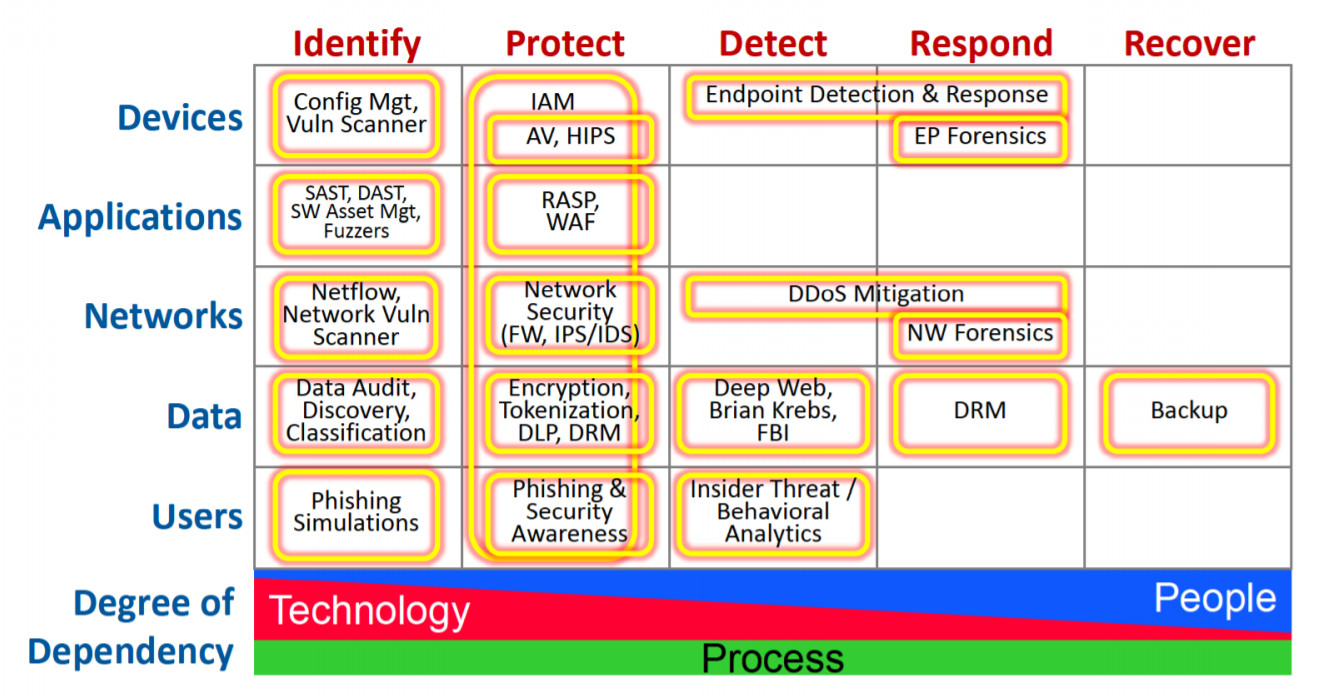

OWASPのDocumentation ProjectにCyber Defense Matrixというのがあり、以下の図を提唱している。

横軸の5つのカテゴリ「IDENTIFY,PROTECT,DETECT,RESPOND,RECOVER」はNISTのNIST Cybersecurity Frameworkに定義されている5つの機能と同等。

NIST Cybersecurity Frameworkは、こちらを参考にしました。

その横軸に対して、縦軸に5つ(DEVICES,APPLICATIONS,NETWORKS,DATA,USERS)の守るべき資産を定義したものが、Cyber Defense Matrix。

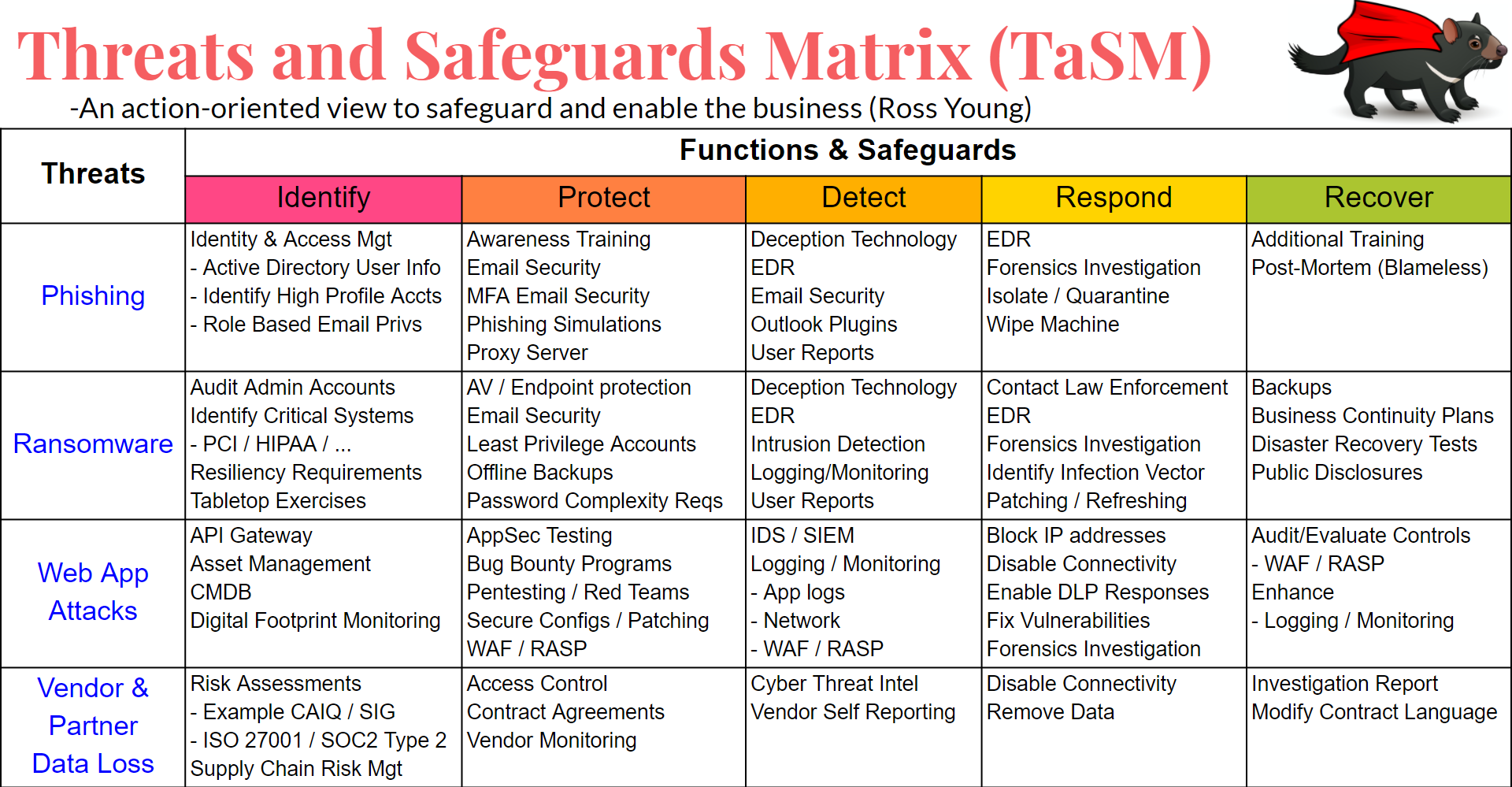

似たようなものに、OWASP Threat and Safeguard Matrix (TaSM)というものがある。

こちらは、横軸はNIST Cybersecurity Frameworkに定義されている5つの機能と同じ。縦軸に、脅威を設定している。

Cyber Defense Matrixと比較して、具体的な脅威に対しての施策という位置づけのように感じる。

Cyber Defense Matrixをどう使うか

使い方として、以下が挙げられている。

- Mapping of vendors

- Mapping of NIST NICE NCWF skillsets

- Mapping of measurements and metrics

- Security design patterns

具体的例は、以下のサイトのリンクなどが分かりやすい

OWASP Cyber Defense Matrix | OWASP Foundation

例えば、どこに、どんな対策を適用させるというのが分かりやすく表現できる。

PowerPoint Presentation (awscloud.com)から。

セキュリティ製品から見ると、カオスですが、その目的などを提示するにはCyber Defense Matrixは一つの方法かと思いました。

https://momentumcyber.com/docs/CYBERscape.pdf

例えば、EDRを導入する際、「Device」に対する「Detect」「Respond」が「People」に依存していたものを「Technology」に代替することでよりセキュアにできる、という説明もしやすいのかと思います。

https://www.ithome.com.tw/news/140095 から引用

まとめ

NIST Cybersecurity Frameworkは、IPAから翻訳が出ていますが、なかなか理解ができない。

そんな考えをベースに、使いやすいフレームワークに落とし込まれたCyber Defense Matrixは有益だと思います。